本馆历史

修馆:2010年4月20日

开馆:2011年11月12日

开幕:2013年7月20日

沈慕羽书法文物馆是由法人团体,纪念沈慕羽对我国华教及华社贡献,让后人学习他奉献国家族群精神。他也是马来西亚著名书法家,本馆的设立也在宣扬沈体书法。

2007年,我国百余个华团联合为拿督沈慕羽庆祝95鹤寿,马来西亚国际现代书画联盟、孔教会与平民校友会,倡议成立沈慕羽书法文物馆。经四年筹划建设,终於2011年11月12日开馆。

本馆一楼为展览主体,二楼展示沈慕羽与华教、政治、教育与华团关系资料及图片,三楼是书法作品及介绍沈慕羽家族,底楼充活动中心。

沈慕羽书法文物馆开幕典礼

筹委会主席符永刚博士致词

地点:马六甲,沈慕羽书法文物馆

日期:2013年7月20日

今天盛会的开幕嘉宾尊敬的富贵集团创办人拿督邝汉光、中华民国侨务委员会委员长吴英毅先生、驻马台北经济文化办事处代表罗由中、中国泉州华侨历史博物馆馆长吴翠蓉女士、马来西亚董总主席叶新田博士、教总主席王超群先生、拉曼大学中华研究院院长何启良博士、林连玉基金主席杜乾焕博士、各位嘉宾、各位媒体朋友、大家下午好。

唐朝开国皇帝唐太宗李世民说过一句话:

以铜为镜,可以正衣冠;

以人为镜,可以明得失;

以史为镜,可以知兴废。

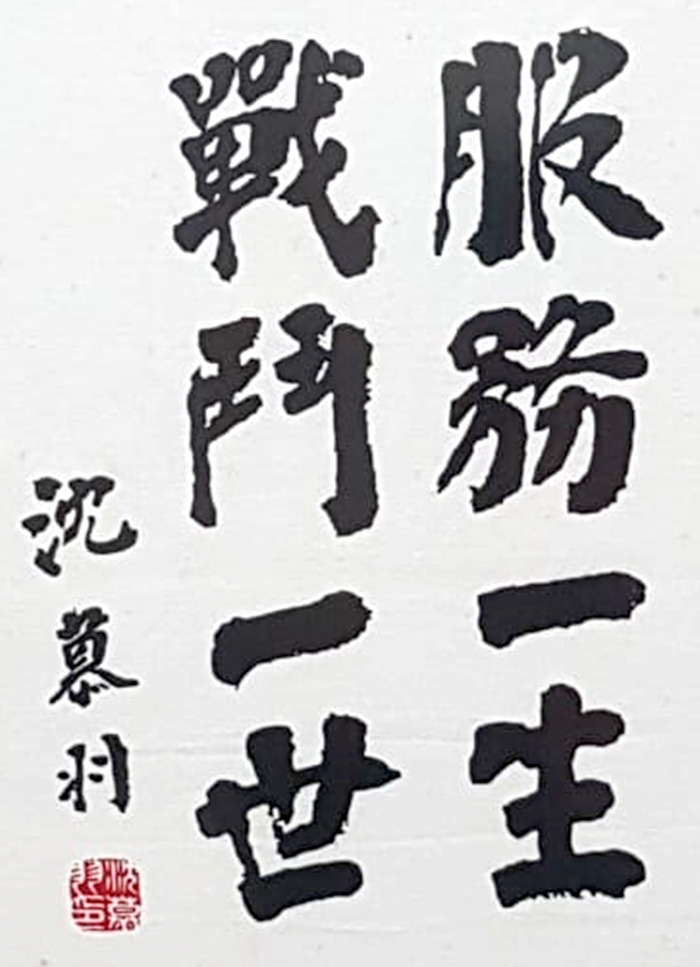

拿督沈慕羽局绅在我国是一位家喻户晓的传奇人物。他是华教的苦行僧、高擎文化火炬的火炬手、奋不顾身扞卫民族权益的先锋、铿锵雄辩的儒雅学者、儒家思想的得意传人,还有中华书法艺术“沈体”的开创者等等。这位活了将近97 岁的世纪伟人,除了最初的十余年求学时期,终其一生都在颠沛愁苦抗暴与争取民族文化教育权益的斗争中,正如他的座右铭所指的“服务一生、战斗一世”是也。他的一生事业,就是我国华人社会的缩影。举凡我国的政治民族文化教育的变迁,哲学思想,各民族间的互动、社会活动、生活方式等,都可以从沈老一生这面镜子里反映出来。

五年前(2008 年),当我国华社为沈慕羽先生庆祝九五大寿的时候,他身边的好友建议借此筹一笔款项为沈老设立一所书法文物馆,当时也得到老人家的首肯,以资保藏、展示与沈老有关的历史文献、墨宝、书札、日记等,以免日久湮灭,无从借镜。此议一出,登时获得各方面热烈反应,于是成立一个由马来西亚国际现代书画联盟、孔教会、晋江会馆、沈氏家属、平民学校等团体为首的筹委会,进行筹备工作。并得甲州名发展商吴金城先生和他的绘测和设计师工作团队的义务协助;随后又购得三宝山下的一座旧建筑物,翻修刷新后,改成今天这座古色古香、富有华族文化色彩的文物馆。虽然沈老已在2009 年仙逝。筹委会同仁强忍悲痛、日夜不息辛劳下,文物馆首期建设工作终于宣布完成,并订在今天,二零一三年七月二十日正式开幕。

沈慕羽书法文物馆的创立,不单为保存与沈老有关的文物、彰显沈老个人丰采和他的一生事业。他的核心价值还是在于它的社会功能,诸如民族文化的传承、发扬突显华文教育的重要性与它所占的社会功能;各民族权利与义务的认知。更要强调是沈老和林连玉先生等人所领导的华教艰苦运动中,唤醒华人对本身民族文化教育的爱护。从展示的物件中领略到它的历史意义和价值。文物馆作为一盏华社明灯,指引我们学习并作出理性的思考,进一步提升本身的认知,确立一己的思考方向。

这两三年来文物馆得到全国各界的热烈捐款支持,得以建设完工,开放参观。尤其得到富贵集团拿督邝汉光,李氏基金,潘斯里梁琬清,丹斯里林玉唐,丹斯里钟廷森,丹斯里李金友和陈凯希先生等的大笔捐款,我们感激万分。

由于人数众多,怒不能一一宣读各界慷慨解囊的义举。最近马来西亚国际现代书画联盟在全国和新加坡,香港的书法家仝人,征集作品举办多项成功的义展活动,另我们深深地感动。以上这一切使我们理事会觉得责任更加重大,我们定会全力以赴。

今天文物馆已初具雏形,以后在软硬体方面还须全面跟进与改革,理事会同仁有不逮,希望各界贤达不吝赐教,多方面支持,使本馆在国民团结、平等发展、和平共存、和谐社会、繁荣国家等领域作出最大贡献。

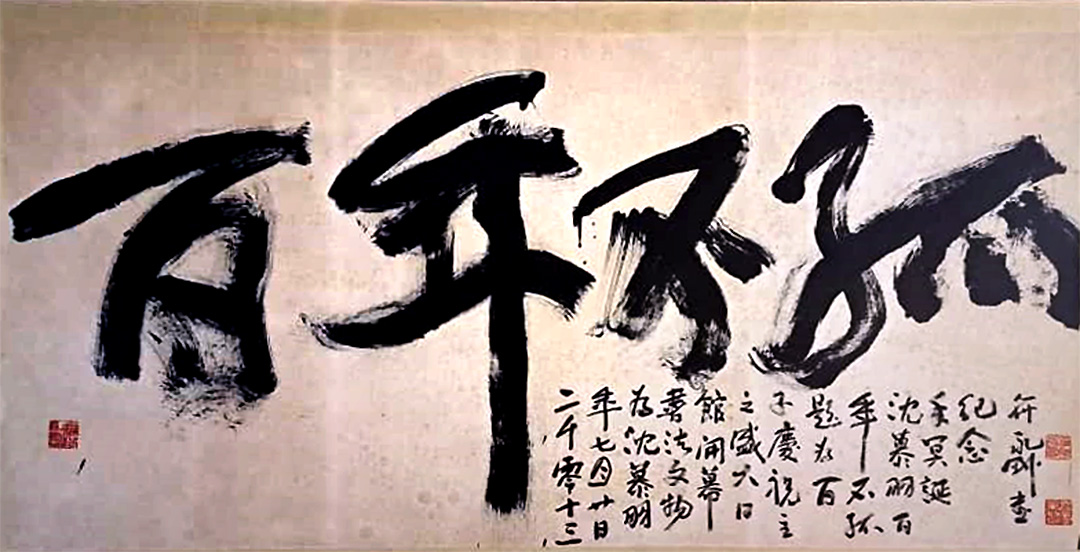

诚如沈慕羽先生在书法作品中常写的名句:‘华教尚未平等’,的确如此!我觉得当今还有变本加厉,每况愈下的趋势!华社必须对诸如教育大蓝图内不利华教的政策,它乖离华社意愿,我们必须加倍小心。当今的教育政策不容说改就改,而且不透明,优秀生得不到应有的就读机会,大学录取制弊端重重。还有华校师资欠缺的问题等等……这些事件每年一而再地发生,使我们觉得如芒在背,沈老如在世一定会大声疾呼‘同道仍须努力!’,今天的主题‘百年不孤’就是提醒我们;沈慕羽先生,您生后并不孤单,还有庞大的同胞队伍跟着您走过的道路,勇往直前,奋斗到底!

我仅以以上几句话,和大家共勉!文物馆今后更需要各位的指教和积极参与。祝大家身体健康,万事如意!